今回は昭和時代の駅にあったものを振り返ってみました。改札から聞こえてくる切符切りのカチカチ音、地獄の通勤ラッシュ、自由にタバコを吸える環境、暗くて怖かったトイレ、ホームにあった様々なものやお店などなど。あのカチカチ音が懐かしい、あの立ち食いそば屋、まだあるかな?

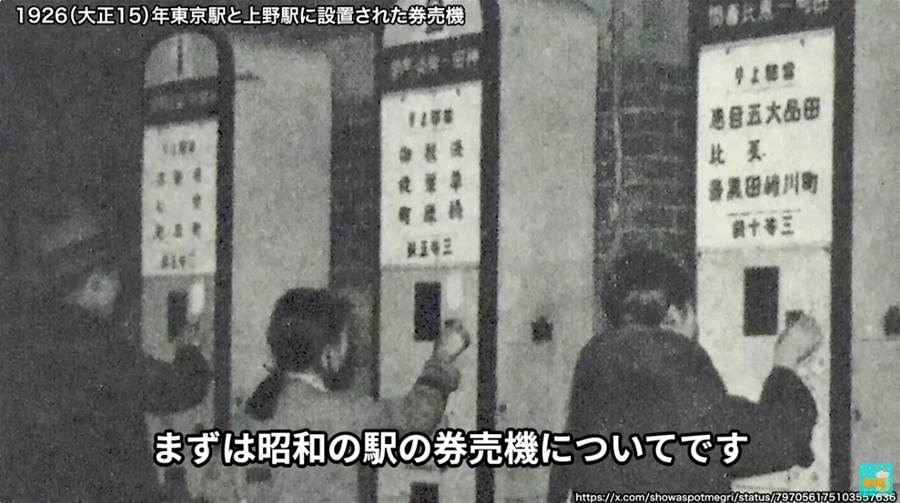

1. 昭和の駅の券売機と切符切り

まずは昭和の駅の券売機についてです。国鉄発の券売機は1926年、大正15年に東京駅と上野駅に設置されたと言われ、主流はスタンド型でした。戦後、開発改良が進み、手動のレバー方式から伝動式に。1968年以降、コンコースに置かれるスタンド型から自動券売機コーナーができ、はめ込み型が主流となりました。そしてこちらは昭和後期のボタ式の自動券売機です。投入金額に応じて明りがつくところや丸いボタンが懐かしい。幼い頃はよくカバーをめくってボタンを押させてもらっていました。

2. 昭和の改札と切符切り

昭和の駅といえば、駅舎に近づくと改札の辺りから聞こえてくるあの音が懐かしいですよね。切符を切るカチカチという音が成り響く光景は昭和ならではのものでした。警戒にハサミを鳴らし、手際よく綺麗にカットを入れる切符切りの達人や、フィルムケースでカスタマイズする駅員さんに遭遇することもありました。切り口の形は何パターンかあり、当時の駅員さんは全ての駅名と教を覚え、切符の不正使用を防いでいたと言われています。

3. 公衆電話と発車表

今となってはその数が激減してしまった公衆電話も昭和時代の駅にはスペースが確保され、場所によっては長い列ができるほど多くの方が利用していました。電話の途中で10円玉が切れたり、前の人の長電話にイライラしたこともありました。

また、列車の発車時刻や行き先を示す発車表も昭和時代にはよく見られました。今ではLED式が主流となりましたが、特に上野駅でずらりと並ぶ発車表が印象的でした。

4. 通勤ラッシュと喫煙環境

通勤ラッシュの時間帯は、ホームに溢れるほどの人人人。前に進めない状態で、会社や学校に到着したらすでにクタクタでした。車内に入りきれない時は、次の電車を待つのではなく、押し屋さんが無理やり押し込んでいた懐かしい光景。昭和の通勤ラッシュは命の危機を感じるほどの状態だったこともあり、窓が割れたり、乗客が圧死することもありました。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください

次のページ